Имена из солдатских медальонов. 5 том. Авиация

На начало

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово Маршала авиации А.Н.Ефимова

От автора

Ты их запомни, Родина, всех назови поименно

Экипажи

Андреев П. В. - Муляр С. В.

Белин Е. В.

Белугин В. П. - Гончар П. М. - Алтухов А. Ф.

Бендюг Ф. Ф.

Блинков А. Н. - Рощин Н. И.

Богомолов В. С.

Болдырев Ф. Д. - Калинин М. А. - Спиривак П. Г.

Бондаренко В. М.

Борзенко Б. Е.

Боровин Н. М. - Веневцев М. Г.

Бувин А. В.

Буряк Д. П.

Быстров В. С. - Антонов А. А. - Морозов Н. А.

Васильев В. И.

Волчек С. А.

Воробьев А. И.

Гапеев Н. К.

Гармаш В. Д. - Алмакаев Г. М.

Гестрин П. Г. - Носков С. И. - Максимов А. Е.

Глухов Г. И. - Яйченя М. С. - Команов А. Ф.

Голиков И. И. - Рязанцев И. Т. - Белых К. Н.

Головачев В. Б.

Голубовский Ю. М. - Зарубин Н. Д. - Комендантов М. М.

Гончар Н. Ф. - Акименко Н. Г. - Решетов К. Г.

Горбанев Г. В. - Маркелов М. М. - Глебов Г. И.

Горшков Н. А.

Гудзь Н. И.

Гусенко П. Я. - Левин Н. Д. - Пальмин Н. Н.

Додонов А. И. - Диков П. Ф.

Долбилов И. Н.

Жуков П. И. - Толда В. Г. - Звездин Ф. А.

Захарченко Д. С.

Иванов В. А.

Иванов Д. И.

Игнатьев Н. И.

Иржевский В. Ф.

Камышников Г. Д. - Глуховченко М. П. - Фальков Г. В.

Капантин В. С.

Карташов Н. Н. - Ивлиев Н. А.

Кириллов В. Н.

Клишевич Ф. К.

Ковалев В. А.

Козицкий И. К.

Костенко Ф. Н.

Костюков В. Ф.

Котов В. И. - Бекетов А. П.

Кузовкин А. Н. - Сарычев В. И.

Лаврушев И. А.

Левин Я. А.

Лобанов М. Б.

Лобковский А. И.

Максимов Н. Н.

Максимов Г. Н. - Чупров К. А.

Масалов Г. П.

Мацаков Д. Т.

Медведев С. С.

Мельник П. М.

Михайлов П. М.

Мухар Д. Д. - Ситник И. И. - Пашкова Д. Д.

Мясников А. Ф.

Наконечный Н. Д.

Неделин В. Ф.

Новиков А. Г.

Новиков В. А.

Овсянников Л. А. - Пронин В. Ф. - Швалев И. П. - Рязанцев В. И.

Островский В. К.

Парижев В. И. - Павлов М. П.

Перелыгин Г. Е. - Насадюк Я. Я.

Петров В. И.

Полетаев А. Д. - Теплов И. А.

Попов К. А. - Симоненко П. П. - Хасанов Х. Ш.

Рычин А. А.

Сафронов Н. И.

Сахабутдинов Ф. С. - Кретов Е. В.

Севастьянов А. Т.

Семченко А. Л.

Серяков Б. А.

Сикорский П. В.

Солдатов А. В.

Соловьев А. С. - Комаров В. К. - Силкин И. В.

Солотенков П. И.

Солянов И. С. - Кириллин Н. И.

Старина Л. С. - Судаков Н. М.

Степанов М. П. - Курьянов А. Е. - Грищенко И. И.

Сырчин П. Т. - Любченко Д. С. - Комаров Н. В.

Ташлыков В. Я.

Ташлыков Н. В.

Титов П. П.

Титов Ф. Ф.

Товарнов Н. И. - Дмитриев И. В.

Тотмин Н. Я.

Трескин Г. А.

Труфанов М. И.

Турянский В. Н. - Корнилов К. Г. - Сагамонов Г. Г.

Тутуров К. К.

Умнов М. А. - Ухмылин А. В.

Федотов И. М.

Филимошин И. Г. - Третьяков В. Д. - Гладков Б. Е.

Хворов С. Н.

Целуев Н. Ф. - Лещев И. В. - Гончаров А. Д. - Ниличев А. М.

Челоукин В. В.

Чередков Н. Г.

Чирков А. В.

Чирков Е. М. - Чубаров П. Ф.

Чистяков В. Ф.

Шабунин В. П. - Носовский М. Л. - Кольцов И. М. - Петрушин И. А.

Шварц Е. Г. - Смородинов И. П. - Бочаров

Шевлягин А. М. - Павлов В. А. - Травкин Л. В. - Шмелев П. П.

Шишковец В. Н. - Данилов В. Ф.

Щукин Н. Р. - Сысоев В. Т.

Юзефович М. И. - Ожогин А. Я.

Юрьев Ф. П. - Коротков В. А. - Тихомиров Н. А.

Якимченко И. В. - Деньгин В. А.

Об автореАлфавитный указатель

Акименко Николай Григорьевич

Алмакаев Гиляджи Мурадымович

Алтухов Алексей Федорович

Андреев Петр Васильевич

Антонов Алексей Алексеевич

Бекетов Анатолий Павлович

Белин Евгений Васильевич

Белугин Виктор Павлович

Белых Константин Николаевич

Бендюг Федор Филиппович

Блинков Александр Никитич

Богомолов Владимир Сергеевич

Болдырев Феофил Дмитриевич

Бондаренко Василий Матвеевич

Борзенко Борис Евгеньевич

Боровин Николай Михайлович

Бочаров

Бувин Андрей Васильевич

Буряк Дмитрий Прокофьевич

Быстров Владимир Степанович

Васильев Василий Иванович

Веневцев Михаил Георгиевич

Волчек Степан Андреевич

Воробьев Афанасий Иванович

Гапеев Николай Кузьмич

Гармаш Василий Данилович

Гестрин Прокофий Григорьевич

Гладков Борис Ефимович

Глебов Григорий Иванович

Глухов Григорий Иванович

Глуховченко Михаил Павлович

Голиков Иван Иванович

Головачев Владимир Борисович

Голубовский Юрий Михайлович

Гончар Николай Федорович

Гончаров Александр Дмитриевич

Гончар Павел Максимович

Горбанев Григорий Васильевич

Горшков Николай Александрович

Грищенко Иван Игнатьевич

Гудзь Николай Иванович

Гусенко Павел Яковлевич

Данилов Василий Федорович

Деньгин Виктор Андреевич

Диков Павел Федорович

Дмитриев Иван Васильевич

Додонов Александр Иванович

Долбилов Иван Николаевич

Жуков Павел Иванович

Зарубин Никита Дмитриевич

Захарченко Даниил Степанович

Звездин Федор Александрович

Иванов Владимир Андреевич

Иванов Дмитрий Иванович

Ивлиев Николай Александрович

Игнатьев Николай Иванович

Иржевский Всеволод Федорович

Калинин Михаил Александрович

Камышников Георгий Дмитриевич

Капантин Валентин Сергеевич

Карташов Николай Николаевич

Кириллин Николай Иванович

Кириллов Виталий Николаевич

Клишевич Федор Клементьевич

Ковалев Владимир Александрович

Козицкий Иван Карпович

Кольцов Иван Матвеевич

Команов Афанасий Филиппович

Комаров Василий Кириллович

Комаров Николай Викторович

Комендантов Михаил Михайлович

Корнилов Кирилл Георгиевич

Коротков Василий Алексеевич

Костенко Филипп Никитович

Костюков Василий Филиппович

Котов Владимир Ильич

Кретов Егор Васильевич

Кузовкин Анатолий Николаевич

Курьянов Александр Евстафьевич

Лаврушев Илья Алексеевич

Левин Н. Д.

Левин Яков Абрамович

Лещев Иван Васильевич

Лобанов Михаил Борисович

Лобковский Александр Иванович

Любченко Даниил Спиридонович

Максимов Алексей Егорович

Максимов Гурий Николаевич

Максимов Николай Николаевич

Маркелов Михаил Михайлович

Масалов Герман Павлович

Мацаков Дмитрий Трофимович

Медведев Сергей Семенович

Мельник Павел Мартьянович

Михайлов Павел Михайлович

Морозов Николай Алексеевич

Муляр Степан Васильевич

Мухар Дмитрий Денисович

Мясников Александр Федорович

Наконечный Николай Димидович

Насадюк Яков Яковлевич

Неделин Виктор Фомич

Ниличев Алексей Михайлович

Новиков Алексей Герасимович

Новиков Владимир Алексеевич

Носков Сергей Иванович

Носовский Моисей Лазаревич

Овсянников Леонид Арсентьевич

Ожогин Александр Яковлевич

Островский Виктор Кузьмич

Павлов Василий Александрович

Павлов Михаил Павлович

Пальмин Николай Николаевич

Парижев Василий Иванович

Пашкова Д. Д.

Перелыгин Григорий Ефимович

Петров Владимир Иванович

Петрушин Иван Алимович

Полетаев Александр Дмитриевич

Попов Ксенофонтий Афанасьевич

Пронин Василий Федорович

Решетов Константин Григорьевич

Рощин Николай Иванович

Рычин Алексей Александрович

Рязанцев Владимир Иванович

Рязанцев Илья Тихонович

Сагамонов Граим (Грант) Григорьевич

Сарычев Владимир Иванович

Сафронов Николай Иванович

Сахабутдинов Фардетдин Сахабутдинович

Севастьянов Алексей Тихонович

Семченко Александр Леонович

Серяков Борис Алексеевич

Сикорский Павел Венедиктович

Силкин Илларион Васильевич

Симоненко Павел Пантелеевич

Ситник Иван Иванович

Смородинов Иван Петрович

Солдатов Алексей Васильевич

Соловьев Александр Сергеевич

Солотенков Петр Иванович

Солянов Иван Сергеевич

Спиривак Петр Гаврилович

Старина Л. С.

Степанов Михаил Петрович

Судаков Н. М.

Сырчин Петр Тимофеевич

Сысоев Василий Тимофеевич

Ташлыков Василий Яковлевич

Ташлыков Николай Васильевич

Теплов Иван Андреевич

Титов Павел Петрович

Титов Федор Филиппович

Тихомиров Николай Алексеевич

Товарнов Николай Иванович

Толда Василий Григорьевич

Тотмин Николай Яковлевич

Травкин Леонид Васильевич

Трескин Глеб Александрович

Третьяков Владимир Дмитриевич

Труфанов Михаил Иванович

Турянский Виктор Николаевич

Тутуров Константин Константинович

Умнов Михаил Александрович

Ухмылин Александр Васильевич

Фальков Георгий Васильевич

Федотов Иван Михайлович

Филимошин Иван Георгиевич

Хасанов Хатып Шарыпович

Хворов Семен Никитич

Целуев Николай Федорович

Челоукин Виктор Васильевич

Чередков Николай Григорьевич

Чирков Андрей Васильевич

Чирков Евгений Михайлович

Чистяков Валентин Федорович

Чубаров Павел Федорович

Чупров Кузьма Алексеевич

Шабунин Владимир Павлович

Швалев Иван Петрович

Шварц Евсей Григорьевич

Шевлягин Анатолий Михайлович

Шишковец Виктор Николаевич

Шмелев Петр Павлович

Щукин Николай Романович

Юзефович Михаил Иосифович

Юрьев Федор Петрович

Яйченя Марк Семенович

Якимченко Иван Васильевич

Всероссийский информационно-поисковый центр "Отечество"

Наконечный Н.Д.

Наконечный Николай Димидович

Летчик 13-го отдельного разведывательного авиаполка 13-й Воздушной армии Ленинградского фронта младший лейтенант НАКОНЕЧНЫЙ Николай Димидович, 1922 г.р., Уроженец: Орджоникидзевский (в настоящее время Ставропольский) край, город Георгиевск, село Александрийск-Обиленский. Сестра Антонина, проживала: Ставропольский край, станция Виноградная, станица Александрия. Мобилизован Майкопским РВК, кадровый, окончил Краснодарскую ВАШ в 1940 году.

Не вернулся с боевого задания на самолете Як-7б из района станции Мга Кировского района Ленинградской области, сбит 14 августа 1943 года.

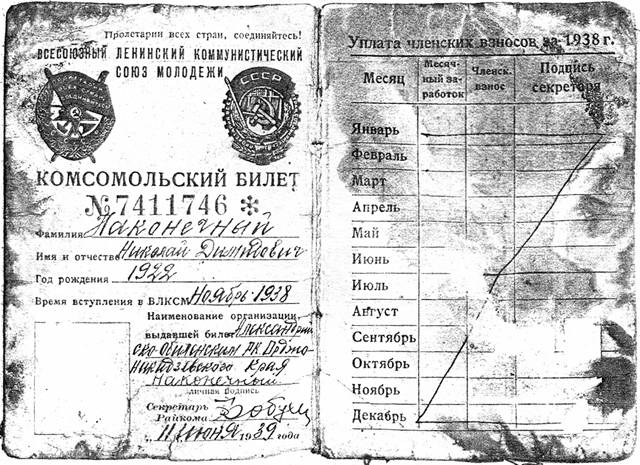

В 1990 году поисковым объединением "Победа" (при Ленинградском обкоме ВЛКСМ, руководитель Рувимов Александр Сергеевич) в районе станции Горы Кировского района Ленинградской области было обнаружено место падения советского истребителя Як-7Б. При работах по подъему обломков самолета были найдены останки пилота и бумажник с документами. Комсомольский билет № 7411746 на имя Наконечного Николая Димидовича, 1922 г.р., талоны на питание, фотографии, пропуск на аэродром.

По данным Центрального архива Министерства обороны РФ пилот 13 отдельного разведывательного авиаполка Наконечный Н.Д. погиб 14 августа 1943 года при проведении разведки колонн противника в районе станции Мга.

По воспоминаниям ветеранов полка, вылет состоялся в 5 часов утра. После передачи по радио сведений о противнике связь прервалась.

Судя по всему, самолет Як-7Б был сбит снарядом зенитной артиллерии, так как в теле пилота обнаружены осколки зенитных снарядов. Летчик был убит еще в воздухе.

С помощью администрации Ставропольского края удалось разыскать родственников Николая Димидовича, которые присутствовали на захоронении.

Останки Н.Д. Наконечного были похоронены 9 ноября 1990 года в городском парке "Сосновка" Выборгского района Ленинграда, на кладбище летчиков Великой Отечественной войны.

***

26 апреля 1990 года.

Приближалось 6 часов вечера. Мы, с Андреем Стеняевым поглядывали на наручные часы, с мыслью о том, что сегодня у нас неудачный день. Приближалось время вечерней электрички, которая должна была доставить нас обратно домой со станции Горы в Ленинград. Жаль, и сегодня нам не удалось встретиться с Алексеем Харламовым, человеком, чей адрес был записан у Андрея в записной книжке со слов одного из прославленных ветеранов-летчиков Ленинграда, генерал-полковника Ивана Георгиевича Романенко.

По сведениям Ивана Георгиевича, который долгое время возглавлял секцию "Поиск" Совета ветеранов ВВС КБФ, Алексей Харламов - житель станции Горы Кировского района Ленинградской области - раньше работал в лесничестве и знал место падения неизвестного самолета в районе станции Апраксин, что находится от станции Горы через 4 остановки. И вот именно поэтому, 26 апреля 1990 года, мы с Андреем Стеняевым решили проверить эти данные и отправились электричкой с Московского вокзала на станцию Горы.

Прибыв в Горы к часам 10 утра, в указанном в записной книжке доме мы застали мать Алексея Харламова, женщину преклонного возраста, которая поведала нам, что Алексей уехал в Ленинград, и должен вернутся после обеда. Поразмыслив о том, что до обеденного часа осталось несколько часов, а этот прекрасный весенний день был довольно-таки теплым, мы с Андреем решили дождаться Алексея у его дома.

Понимая, что нехорошо быть незваными гостями и надоедать своим присутствием в доме незнакомых людей, мы дружно предложили уважаемой хозяйке свою помощь в вопросе заготовки дров. В течение нескольких часов, мы орудовали двуручной пилой и топором так, что к 3 часам рядом с домом выросла довольно-таки объемная поленница распиленных и расколотых дров.

Отношение к нам хозяйки дома заметно улучшилось. С удовольствием отпробовав только что сваренного супа и после продолжительного перекура под лучами весеннего солнца, мы провели остаток времени, выполняя мелкие хозяйственные хлопоты - наносили воды из колодца, вскопали пару грядок и частично починили забор.

Посматривая на часы, мы понимали, что основная цель нашей поездки все больше удаляется от нас. Собравшись, тепло попрощавшись с хозяйкой, пообещав приехать в следующие выходные и попросив, чтобы ее сын обязательно нас дождался, мы вышли за калитку.

В начале дороги, ведущей со станции, мы увидели фигуру приближавшегося к нам мужчины. Он, конечно же, увидел, из какой калитки мы выходили, и с его приближением в его глазах уже читался немой вопрос: "Вы кто? И к кому?"

Поравнявшись с ним и поздоровавшись, первый вопрос все же задали мы: "Вы случайно не Алексей?" Получив утвердительный ответ, мы поведали о цели своего визита в его дом. Как говорилось выше, нас интересовал тот неизвестный самолет, обломки которого нашел Алексей в районе станции Апраксин. Задумавшись, Алексей ответил, что в данный момент ехать до Апракина уже поздно - на обратном пути можно просто не успеть на последнюю электричку. А оставаться ночевать в лесу ни в наши, ни в его планы не входило. Да в принципе и мы уже понимали, что в разговоре можно обсуждать только наш следующий приезд.

Но тут из уст Алексея прозвучала фраза: Зачем в Апраксин ехать, когда здесь, в одном километре от станции, он тоже знает место падения самолета? Представьте наше состояние и наши удивленные лица. Прозанимавшись весь день общественно-полезным трудом и уже разочаровавшись в нашей ситуации, мы узнаем, что буквально в километре от станции Горы есть тоже место падения самолета! Еще большее удивление вызвал ответ на наш робкий вопрос: "А когда можно будет с Вами посмотреть и это место?" Ответ шокировал: "Да прямо сейчас! Только подождите, сапоги переобую!.."

Стоя на дорожке и ожидая нашего проводника, мы с Андреем наперебой восхваляли Алексея. Вот мужик! - Только приехав, даже не перекусив, готов показать место падения самолета! А это ведь не до пляжа на речке дойти искупнуться, а придется идти по болоту...

Из рассказа Алексея, который он вел всю нашу дорогу, мы узнали, что об этом месте, где лежат обломки самолета, он узнал еще в 1974 году. На болоте начался пожар, горели торфяники, которых много в здешних краях. И их, лесников, обязали первыми предотвратить разгоравшийся лесной пожар. Вот тогда и наткнулись они в болотистом лесу на воронку, а рядом с ней - на куски разорванного дюраля.

Обломки самолета.

Людям послевоенного поколения не удивительно, откуда на болоте могли взяться искореженные листы дюраля и алюминия. Ответ был однозначным - это обломки самолета. Ведь в районе станции Горы, которая находится всего в 10 км от поселка Мга, и в 1941-м и в 1944-м гремели жестокие бои.

Из рассказа Алексея следовало, что еще в 1974 году он нашел в обломках самолета какую то бирку, на которой был выбит номер, и отнес ее в военкомат, сообщив о находке самолета. Но так и осталось равнодушным к данному событию военное ведомство. Со слов Алексея, найденные обломки принадлежали советскому самолету. Но мы, поспешая за Алексеем, стремились сами убедиться в этом.

Найден винт самолета.

В заболоченном лесу, когда Алексей вывел нас к месту падения самолета, мы увидели полностью заросшую мхом небольшую воронку каплевидной формы. Рядом с воронкой, чуть в стороне, валялся один единственный кусок дюраля в размерах не более 50 см. Разбирая руками мох, и на сколько возможно руками погружаясь в тину воронки, мы наткнулись еще на несколько незначительных кусочков дюраля и дельтадревесины. Уже собираясь уходить, Андрей Стеняев в последний раз попытался вытащить нащупанный им в воронке прямоугольный фрагмент из алюминия. Спустя минуту на поверхности появилась небольшая продолговатая часть закрылка, на которой красной краской, через трафарет была нанесена надпись "Не браться". Теперь окончательно мы поняли, что мы находимся перед местом падения советского самолета.

5 мая 1990 года.

Я копошился на краю воронки, сумев зайти в воду только чуть выше колен, так как был в болотных сапогах. Андрей Стеняев можно сказать плескался, то в центре воронки, то приближался к противоположенному от меня краю ямы. Он мог себе позволить "поплескаться", так как еще с утра, с момента нашего прибытия в очередной раз к месту падения самолета, облачился в гидрокостюм. Водолазный гидрокостюм был зеленого цвета и поэтому в те моменты, когда Андрей вылезал из воронки и пытался подойти к разведенному костру погреться, я весело кричал ему: "В воду жаба, мало камешков принес...".

Еще один майский выходной день нашей работы на месте падения советского истребителя подходил к вечеру. На краю воронки уже выросла небольшая куча из извлеченных нами из воронки обломков самолета. Простыми хозяйственными граблями мы очистили поверхность от осоки, торфа и мха, вырисовался отчетливый контур воронки.

Уже минут пятнадцать, Андрей пытался руками вытащить из ямы какой-то большой и массивный агрегат самолета. Нам удалось расшатать "агрегат", но болото упорно не хотело отдавать эту часть самолета в наши руки.

Вдруг, я больше почувствовал, чем увидел, что в центре воронки что-то стало подниматься из воды. Я не мог понять, что это. Вода как будто забурлила, и над поверхностью стало появляться что-то черное, бесформенное, облепленное торфом. Андрей в это время был спиной к центру воронки и, конечно же, не видел этого момента. Он с большим усилием пытался приподнять что-то массивное со дна воронки. Как только я позвал Андрея, он перестал делать усилие, и вдруг это бесформенное проявление опустилось опять в воду. Мы сообразили, что Андрей, своими действиями пытаясь приподнять какую-то конструкцию самолета, передает усилие, и из воды поднимается более легкая часть конструкции. Разобравшись в чем дело, мы с Андреем, взялись за работу. Спустя некоторое время на поверхности появилась стойка шасси самолета, с колесом. На резиновой покрышке, читалась надпись: "Ярославский шинокомбинат 650/200", что точно указывало на марку самолета - Як-7б. Самой последней находкой за это день, стол крючок от парашютной системы, на основании чего мы сделали вывод, что, скорее всего, летчик погиб вместе с самолетом.

10-28 октября 1990 года.

Опять сломалась помпа. Терпения на организацию ремонта уже не осталось. Все устали от постоянных поломок подаренного военными "отечественного" пожарного насоса. Мы дружно по-старому выстроились в цепочку и стали из рук в руки передавать наполненные водой ведра. Сегодня наша группа увеличилась, к уже "старожилам" подъема Андрею Стеняеву, Михаилу Романову, Илье Прокофьеву, Игорю Бокареву, Василию Груздову и Александру Рувимову присоединилась группа молодых ребят в количестве 4 человек под предводительством Михаила Авдеева. Старый испробованный метод выкачивания воды ведрами стал приносить результаты. Вода постепенно стала убывать из воронки. Уже появились из-под воды обнаруженные в прошлые выходные две лопасти от винта самолета. По характеру расположения лопастей в воронке, стало понятно, что самолет падал с рабочим мотором. Значит, скорее всего, летчик был убит в воздухе, или же самолет падал с пилотом, который в этот момент находился без сознания. Одна оторванная лопасть находилась на глубине менее метра и лежала буквально горизонтально. Вторая, с чашками винта и коком, находилась вертикально, причем сам кок смотрел наверх.

При выкачивании воды ведрами, стоящий в самом низу воронки Михаил Романов, постоянно передавал наверх мелкие различные обломки самолета. Вдруг, ведра по цепочке перестали передаваться из-за того, что внизу Михаил, что-то рассматривал в руках. Среди глины он увидел непонятный предмет и сейчас внимательно его изучал. На краю воронки, опустившись на колени, Андрей Стеняев пытался увидеть, что же Михаил нашел. Среди обломков самолета часто попадались различные обрывки шлангов и резиновых трубок от топливной системы мотора.

- Это, наверное, кусочек резиновой трубки, - говорил Андрей.

- Да, нет, по-моему, это палец! - ответил Михаил. - ...Да, человеческий палец!

- Да ну, брось, - отозвался Андрей. - Дай посмотрю... Какой же это палец, простой кусочек резинового шланга, желтого цвета.

Взяв из рук Михаила непонятный предмет, Андрей поднялся и отправился к небольшой воронке с водой, которая находилась недалеко от места раскопа.

- Действительно, палец! - вдруг услышали мы за спиной. Андрей, приближался к нам с вытянутой вперед рукой, где на ладони действительно находился человеческий оторванный палец.

Так, мы поняли, что стали приближаться к кабине самолета. Вытаскивая наверх ведра с водой и глиной, мы все глубже закапывались вниз, всё ближе приближаясь к месту, где находились останки летчика в раздавленной кабине. Уже среди искореженного метала, были видны обрывки одежды - технического комбинезона, в который был одет летчик. Следующей находкой стал офицерский ремень, на котором мы увидели черную кобуру пистолета. Очистив от грязи упругую кожу кобуры, извлекли хорошо сохранившийся пистолет ТТ. Вороненый металл пистолета был как новый, как будто и не лежал в болоте более полувека. Внимательно рассмотрев, мы увидели, что от сильного удара при падении самолета пистолет деформирован. Удар пришелся по рукоятке пистолета, и поэтому почти расплющило обойму и немного выгнуло затворную раму.

Расчищая место, где была кабина самолета, Михаил нашел в обрывках комбинезона носовой платок. Промыв его мы обнаружили, что на одном из углов платка вышита надпись "От Езерской". Кто эта женщина, которая подарила платок летчику? Может быть это была его любимая девушка, а может быть это кто-то из его родственников?

Воронка становилась, все глубже и глубже. Уже приходилось передавать ведра, наполненные постоянно поступающей водой, по построенной нами лестнице. На самом дне воронки, среди торчащих во все стороны обломков самолета с острыми краями, были небольшие углубления, в которые с трудом помещалось ведро, для того чтобы наполнить его стекающей водой. И поэтому Михаил, взяв консервную банку, черпал ею воду и тем самым наполнял ведра. Вдруг, при очередном зачерпывании банкой воды, повинуясь небольшому завихрению, со дна воронки всплыл небольшой бумажник, который, появившись на поверхности, раскрылся, и луч солнца блеснул на целлулоидном кармашке. Нам показалось, что этот солнечный зайчик буквально ослепил нас. Буквально несколько мгновений, и бумажник опять стал опускаться на дно воронки, но и этого мига хватило различить под целлулоидом лицо девушки, которая смотрела на нас с фотографии, находившейся в кармашке. Михаил Романов, откинув консервную банку, метнулся руками вниз и успел ухватить всплывший бумажник летчика. Это была неописуемая радость, все кто находился на раскопе, побросали все что было в руках - ведра и лопаты, и кто согнувшись, кто опустившись на колени на краю воронки рассматривали драгоценную находку в руках Михаила.

Отмыв руки от грязи, мы осторожно открыли бумажник. Действительно, под целлулоидом находилась фотография девушки. Доброе, молодое лицо смотрело на нас. Этот взгляд полвека назад согревал душу неизвестного летчика. Вылетая на боевые задания, он смотрел на эти дорогие глаза и, наверное, становилось легче переносить тяжесть боев и невзгод нелегкой фронтовой жизни. Было ясно, что фотография девушки, которая была вложена в бумажник, дорога летчику, он каждый раз открывая бумажник, мог видеть ее любящие глаза...

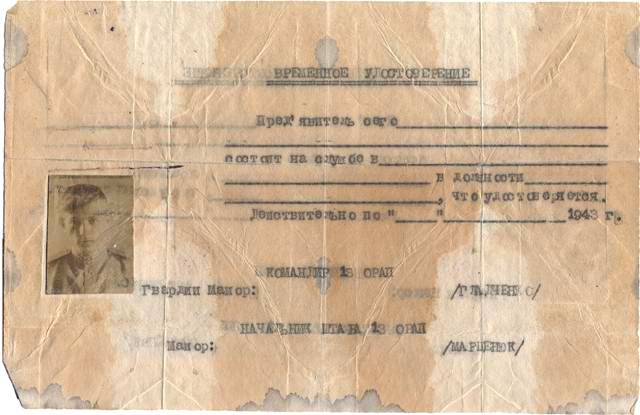

Раскрывая бумажник, мы обнаружили в нем вложенные бумаги. Вот зеленоватая корочка комсомольского билета. Бережно открываем его: "Комсомольский билет № 7411746. Фамилия: Наконечный, Имя и отчество: Николай Димидович. Год рождения: 1922. Время вступления в ВЛКСМ: ноябрь 1938. Наименование организации выдавшей билет: Александрийско-Обиленским РК Орджоникидзевского края". Осторожно листаем страницы. Последняя уплата членских взносов в размере 54 рублей за июнь 1943 года. Внутри комсомольского билета вложен какой-то листок, сложенный в несколько раз. Сохранность бумаги очень хорошая. От документов сильно пахнет авиационным бензином, и становиться понятно, почему так идеально сохранились документы. Скорее всего, при падении в самолете оставался неизрасходованный бензин, вот он-то и пропитал документы и тело летчика. Иголками разводим мокрые края бумаги в разные стороны. На бумаге машинописный текст читается очень хорошо, а вот в графах, где должны были быть вписаны данные летчика и другая информация, строчки почти чисты, еле-еле угадываются чернильные штрихи записей: "Временное удостоверение: Предъявитель сего.... Состоит на службе в.... Действительно по .....1943 г." Удостоверение подписано командиром 13 ОРАП, гвардии майором Гладченко и начальником штаба майором Марценюк. На временном удостоверении хорошо сохранилась фотокарточка владельца. На нас смотрят глаза худощавого юноши. Он погиб в 21 год - самые лучшие молодые годы. Номер воинской части читается полностью, так как пропечатан на машинке, и нам удается установить, что Николай Димидович Наконечный служил в 13-м отдельном разведывательном полку 13 Воздушной Армии Ленинградского фронта. Какое разведывательное задание выполнял летчик? Когда же он погиб? В июле 1943-го? На эти вопросы нам помогут ответить только архивные документы. Но это чуть позже, а сейчас необходимо внимательно просмотреть все найденные вещи, сохранить документы, которые пролежали с останками пилота более полувека в болоте. Осторожно отпоров нашитый карманчик с пленкой целлулоида мы обнаружили, что в нем вложены еще несколько фотографий. Бережно раскладываем их на полиэтилене, и сразу же фотографируем их фотоаппаратом "Зенит". Всего фотографий 14. На них изображены разные люди, многие в военной форме летчиков. Наверное, однополчане? Или сокурсники по летному училищу?

Из основного клапана бумажника вынимаем толстую бумажную пачку продолговатых листков. Они были соединены степлерной скрепкой. Пролистав, мы догадались, что это талоны на завтрак, обед и ужин. Листок, который был в пачке первый для отрыва, относился к 14-му числу, к сожалению, без указания месяца и года.

Временное удостоверение Н.Д.Наконечного, найденное при останках.

Вечером, возвращаясь из леса, мы были счастливы. Сегодня нам удалось полностью извлечь останки летчика, его парашют. Найти бумажник с документами, благодаря которым мы установили личность погибшего. Теперь нас ждал архивный поиск и розыск родных погибшего разведчика.

Первым делом мы узнали телефоны и позвонили в Ставропольский краевой комитет ВЛКСМ, так как именно Ставропольский край в годы войны назывался Орджоникидзевским. Рассказав о нашей находке, мы попросили помощи в розысках родных Николая Наконечного. Потом поехали в Ленинградскую среднюю школу № 384, по нашим сведениям именно там ранее находился школьный музей 13 ОРАП. Встретившись с директором и преподавателями школы, мы узнали, что музея уже несколько лет не существует. Небольшая часть материалов, переписка с ветеранами, стенды с фотографиями были свалены в подсобном помещении. Многие документы были в ужасном состоянии, фотографии слиплись от влаги. Мы были просто шокированы таким отношением к военной истории. Начавшаяся в 1985 году перестройка в нашем государстве в 1990 году была в полном разгаре. Уже близился полный развал государства. Со слов преподавателей школы к ним приехали сотрудники возрождающегося музея обороны Ленинграда и просто забрали и увезли все ценные экспонаты и материалы.

Разобрав часть уцелевших документов и писем ветеранов, нам удалось найти несколько адресов, по которым мы еще надеялись разыскать живых однополчан Николая Наконечного. Среди документов нам попалась архивная справка об истории 13-го отдельного разведывательного авиаполка. Согласно этому документу, полк он имел славную историю. Сформированный еще до войны, как 30-я РАЭ, он с первого дня войны принимал участие в боях под Ленинградом. В первый же день войны, 22 июня 1941 года приказом командующего ВВС 23 армии Ленинградского военного округа 30-я разведывательная авиаэскадрилья была переформирована в 117-ю отдельную разведывательную эскадрилью. В ноябре 1942 года 117-я ОРАЭ переформируется в 5-ю отдельную дальнеразведывательную авиаэскадрилью, а 15 апреля 1943 года на базе этой эскадрильи и формируется 13-й отдельный разведывательный авиаполк в составе 13-й Воздушной армии Ленинградского фронта. Согласно архивной справке, гвардии майор Гладченко, который подписал удостоверение Наконечного, командовал полком с 15 апреля по 1 сентября 1943 года. Всего за годы войны полк совершил 3681 боевых вылетов на фотографирование, разведку и нанесения бомбовых ударов по противнику. В 1943 году полк был награжден орденом Красного Знамени, а в 1944 году, полку было присвоено почетное наименование "Ленинградский".

В первую очередь мы стали обзванивать ветеранов 13 ОРАП, адресом проживания которых был указан Ленинград. К сожалению, оказалось, что многих уже нет в живых. Некоторые ветераны, с которыми все же удавалось связаться и встретиться, пришли в полк уже в 1944 году и летчика Наконечного не знали. Так как разведывательный авиаполк был вооружен разными типами самолетов, то и ветераны разделились на тех, кто летал на бомбардировщиках и тех, кто воевал на истребителях, и из-за этого многие друг друга уже не помнили. При встречах с ветеранами полка, мы показывали фотографии, найденные вместе с останками летчика, в надежде на то, что кто-нибудь из ветеранов узнает лица изображенные на них. Звонки, поездки из одного конца города в другой, встречи, долгие разговоры за чашкой чая, пополняли нашу тетрадку с записями. Так, из буквально по крупицам собираемой информации, начала складываться история жизни летчика-истребителя Николая Наконечного.

Галина Зиновьевна Повод - техник по вооружению 1-й АЭ. Фотография найдена вместе с останками летчика.

Фамилию Езерская, которая была вышита на найденном у Наконечного платочке, никто из ветеранов не знал, а вот лицо девушки, запечатленное на фотографии из бумажника для многих было знакомо. Так удалось установить, что на фотографии была изображена Галина Зиновьевна Повод. Ветеран полка, а в годы войны - начальник штаба эскадрильи, Даниил Никитович Белоусов вспомнил, что Галина Повод была техником по вооружению 1-й истребительной эскадрильи, потом, когда полк перебазировался в Левашово, она выполняла обязанности экспедитора за почтой. Со слов Даниила Белоусова, Галина Зиновьевна была родом из города Каменецк-Подольский под Могилевом в Белоруссии. Еще один ветеран полка, бывший летчик-истребитель Леонид Яковлевич Солганник вспоминал, что в конце 1942 года в их полк прибыли 10 молодых летчиков, в числе которых был и Николай Наконечный. Их перевели в 13 ОРАП из состава 286-го истребительного авиаполка, после ужасной катастрофы, которая случилась после формирования 286 ИАП в городе Череповец. После переподготовки в городе Череповец, летчиков должны были направить на фронт, но при вылете случилась катастрофа самолета Ли-2, в котором находился личный состав 286 полка, и вот выживших летчиков направили на укомплектование других полков. Прибывшие молодые летчики приступили к полетам в составе 13 ОРАП только в январе 1943 года. Леонид Яковлевич сообщил также о том, что в Казахстане проживает ветеран-летчик 13 ОРАП подполковник в отставке Илья Сергеевич Пирожков, а в городе Москве - еще один ветеран полка, генерал-майор авиации Олег Константинович Матвеев, которые прибыли в полк в составе этой группы и должны были знать Николая Наконечного.

Илья Сергеевич Пирожков - один из лучших воздушных разведчиков. Фотография из газеты "Боевая тревога" от 19 октября 1944 года.

При встречах с другими ветеранами полка выяснились обстоятельства гибели Николая Наконечного. Ранним утром, лета 1943 года, самолет Наконечного взлетел с аэродрома Левашово в паре с самолетом Василия Морозова, ведущим был Морозов. Их послали на разведку танковых колонн противника в районе станции Мга. Разведку провели успешно, все данные о передвижении немцев они передать успели. Когда возвращались назад, самолет Наконечного подбили зенитные орудия противника. Самолет Николая упал в районе Мги. Со слов ветеранов полка, Николай Наконечный к моменту гибели совершил более 50-60 боевых вылетов и был уже опытным летчиком.

В эти же дни когда мы встречались с ветеранами полка, пришел ответ на наш запрос из Центрального архива Министерства обороны СССР. В справке архива было указано: летчик 13 отдельного разведывательного авиационного полка младший лейтенант Наконечный Николай Димидович, 1922 г.р., уроженец: г. Георгиевска Ставропольского края, погиб 14 августа 1943 года. Место захоронения не указано. Сестра - Наконечная Антонина Димидовна, проживала: Ставропольский край, станция Виноградная, станица Александрия.

Пока мы искали однополчан Николая Наконечного, комсомольцы Ставропольского края разыскали родню Николая. Они сообщили, что родственники готовы выехать в Ленинград, на церемонию захоронения останков своего родного человека. И вот, 8 ноября 1990 года мы с Александром Рувимовым, руководителем поискового объединения "Победа" при Ленинградском обкоме ВЛКСМ стоим на Московском вокзале, встречаем родных летчика. Наши коллеги из Ставрополя сообщили, что родных удалось найти буквально на следующий день, после озвученной по Ставропольскому радио передачи о нахождении обломков самолета и останков погибшего летчика. Многие жители станицы Лысогорской Ставропольского края услышали эту передачу, и соседи поспешили в дом Наконечных. И вот, наконец, поезд приближается к платформе. Из указанного ставропольским коллегами вагона выходят родные и близкие Николая. В кубанских станицах трепетное отношение к своим корням, и поэтому на церемонию прощания и захоронения останков, погибшего в годы войны их родного человека, приехала почти вся большая семья Наконечных - 13 человек. Среди них был 14-летний юноша, внучатый племянник Николая Наконечного, Алексей. Когда мы увидели его выходящим из вагона, у нас с Сашей просто пропал дар речи - на нас смотрело лицо с фотографии, сохранившейся на временном удостоверении пилота. Это было невероятно. Вот так можно и поверить в перевоплощение и переселение душ.

Сразу же с вокзала мы все вместе отправились в Озерки в Шуваловскую церковь, там рядом в годы войны располагался аэродром 13-го ОРАП. Отец Михаил, священнослужитель этой церкви, провел обряд отпевания - панихиду по погибшему в 1943 году Николаю Наконечному. А 9 ноября 1990 года в городском парке "Сосновка" на воинском мемориале погибшим летчикам, состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков летчика Наконечного Николая Димидовича. На его могиле мы установили кок винта с одной лопастью от его самолета. На лопасти прикрутили табличку с данными Николая.

Родственники Н.Д.Наконечного у его могилы.

Из рассказов родственников мы узнали, что Николай был самым младшим ребенком в семье. Родители умерли рано, и поэтому Николая, его брата и сестру взяла и воспитала самая старшая сестра, Антонина Димидовна, у которой уже была своя семья и двое детей. В 1940 году Николай сбежал из дома и поступил в летное училище в городе Краснодаре. 1-го января 1942 года он закончил училище и его направили на фронт... После войны на Николая пришло извещение, что он не вернулся с боевого вылета 14 августа 1943 года, пропал без вести...

На начало

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово Маршала авиации А.Н.Ефимова

От автора

Ты их запомни, Родина, всех назови поименно

Экипажи

Андреев П. В. - Муляр С. В.

Белин Е. В.

Белугин В. П. - Гончар П. М. - Алтухов А. Ф.

Бендюг Ф. Ф.

Блинков А. Н. - Рощин Н. И.

Богомолов В. С.

Болдырев Ф. Д. - Калинин М. А. - Спиривак П. Г.

Бондаренко В. М.

Борзенко Б. Е.

Боровин Н. М. - Веневцев М. Г.

Бувин А. В.

Буряк Д. П.

Быстров В. С. - Антонов А. А. - Морозов Н. А.

Васильев В. И.

Волчек С. А.

Воробьев А. И.

Гапеев Н. К.

Гармаш В. Д. - Алмакаев Г. М.

Гестрин П. Г. - Носков С. И. - Максимов А. Е.

Глухов Г. И. - Яйченя М. С. - Команов А. Ф.

Голиков И. И. - Рязанцев И. Т. - Белых К. Н.

Головачев В. Б.

Голубовский Ю. М. - Зарубин Н. Д. - Комендантов М. М.

Гончар Н. Ф. - Акименко Н. Г. - Решетов К. Г.

Горбанев Г. В. - Маркелов М. М. - Глебов Г. И.

Горшков Н. А.

Гудзь Н. И.

Гусенко П. Я. - Левин Н. Д. - Пальмин Н. Н.

Додонов А. И. - Диков П. Ф.

Долбилов И. Н.

Жуков П. И. - Толда В. Г. - Звездин Ф. А.

Захарченко Д. С.

Иванов В. А.

Иванов Д. И.

Игнатьев Н. И.

Иржевский В. Ф.

Камышников Г. Д. - Глуховченко М. П. - Фальков Г. В.

Капантин В. С.

Карташов Н. Н. - Ивлиев Н. А.

Кириллов В. Н.

Клишевич Ф. К.

Ковалев В. А.

Козицкий И. К.

Костенко Ф. Н.

Костюков В. Ф.

Котов В. И. - Бекетов А. П.

Кузовкин А. Н. - Сарычев В. И.

Лаврушев И. А.

Левин Я. А.

Лобанов М. Б.

Лобковский А. И.

Максимов Н. Н.

Максимов Г. Н. - Чупров К. А.

Масалов Г. П.

Мацаков Д. Т.

Медведев С. С.

Мельник П. М.

Михайлов П. М.

Мухар Д. Д. - Ситник И. И. - Пашкова Д. Д.

Мясников А. Ф.

Наконечный Н. Д.

Неделин В. Ф.

Новиков А. Г.

Новиков В. А.

Овсянников Л. А. - Пронин В. Ф. - Швалев И. П. - Рязанцев В. И.

Островский В. К.

Парижев В. И. - Павлов М. П.

Перелыгин Г. Е. - Насадюк Я. Я.

Петров В. И.

Полетаев А. Д. - Теплов И. А.

Попов К. А. - Симоненко П. П. - Хасанов Х. Ш.

Рычин А. А.

Сафронов Н. И.

Сахабутдинов Ф. С. - Кретов Е. В.

Севастьянов А. Т.

Семченко А. Л.

Серяков Б. А.

Сикорский П. В.

Солдатов А. В.

Соловьев А. С. - Комаров В. К. - Силкин И. В.

Солотенков П. И.

Солянов И. С. - Кириллин Н. И.

Старина Л. С. - Судаков Н. М.

Степанов М. П. - Курьянов А. Е. - Грищенко И. И.

Сырчин П. Т. - Любченко Д. С. - Комаров Н. В.

Ташлыков В. Я.

Ташлыков Н. В.

Титов П. П.

Титов Ф. Ф.

Товарнов Н. И. - Дмитриев И. В.

Тотмин Н. Я.

Трескин Г. А.

Труфанов М. И.

Турянский В. Н. - Корнилов К. Г. - Сагамонов Г. Г.

Тутуров К. К.

Умнов М. А. - Ухмылин А. В.

Федотов И. М.

Филимошин И. Г. - Третьяков В. Д. - Гладков Б. Е.

Хворов С. Н.

Целуев Н. Ф. - Лещев И. В. - Гончаров А. Д. - Ниличев А. М.

Челоукин В. В.

Чередков Н. Г.

Чирков А. В.

Чирков Е. М. - Чубаров П. Ф.

Чистяков В. Ф.

Шабунин В. П. - Носовский М. Л. - Кольцов И. М. - Петрушин И. А.

Шварц Е. Г. - Смородинов И. П. - Бочаров

Шевлягин А. М. - Павлов В. А. - Травкин Л. В. - Шмелев П. П.

Шишковец В. Н. - Данилов В. Ф.

Щукин Н. Р. - Сысоев В. Т.

Юзефович М. И. - Ожогин А. Я.

Юрьев Ф. П. - Коротков В. А. - Тихомиров Н. А.

Якимченко И. В. - Деньгин В. А.

Об автореАлфавитный указатель

Акименко Николай Григорьевич

Алмакаев Гиляджи Мурадымович

Алтухов Алексей Федорович

Андреев Петр Васильевич

Антонов Алексей Алексеевич

Бекетов Анатолий Павлович

Белин Евгений Васильевич

Белугин Виктор Павлович

Белых Константин Николаевич

Бендюг Федор Филиппович

Блинков Александр Никитич

Богомолов Владимир Сергеевич

Болдырев Феофил Дмитриевич

Бондаренко Василий Матвеевич

Борзенко Борис Евгеньевич

Боровин Николай Михайлович

Бочаров

Бувин Андрей Васильевич

Буряк Дмитрий Прокофьевич

Быстров Владимир Степанович

Васильев Василий Иванович

Веневцев Михаил Георгиевич

Волчек Степан Андреевич

Воробьев Афанасий Иванович

Гапеев Николай Кузьмич

Гармаш Василий Данилович

Гестрин Прокофий Григорьевич

Гладков Борис Ефимович

Глебов Григорий Иванович

Глухов Григорий Иванович

Глуховченко Михаил Павлович

Голиков Иван Иванович

Головачев Владимир Борисович

Голубовский Юрий Михайлович

Гончар Николай Федорович

Гончаров Александр Дмитриевич

Гончар Павел Максимович

Горбанев Григорий Васильевич

Горшков Николай Александрович

Грищенко Иван Игнатьевич

Гудзь Николай Иванович

Гусенко Павел Яковлевич

Данилов Василий Федорович

Деньгин Виктор Андреевич

Диков Павел Федорович

Дмитриев Иван Васильевич

Додонов Александр Иванович

Долбилов Иван Николаевич

Жуков Павел Иванович

Зарубин Никита Дмитриевич

Захарченко Даниил Степанович

Звездин Федор Александрович

Иванов Владимир Андреевич

Иванов Дмитрий Иванович

Ивлиев Николай Александрович

Игнатьев Николай Иванович

Иржевский Всеволод Федорович

Калинин Михаил Александрович

Камышников Георгий Дмитриевич

Капантин Валентин Сергеевич

Карташов Николай Николаевич

Кириллин Николай Иванович

Кириллов Виталий Николаевич

Клишевич Федор Клементьевич

Ковалев Владимир Александрович

Козицкий Иван Карпович

Кольцов Иван Матвеевич

Команов Афанасий Филиппович

Комаров Василий Кириллович

Комаров Николай Викторович

Комендантов Михаил Михайлович

Корнилов Кирилл Георгиевич

Коротков Василий Алексеевич

Костенко Филипп Никитович

Костюков Василий Филиппович

Котов Владимир Ильич

Кретов Егор Васильевич

Кузовкин Анатолий Николаевич

Курьянов Александр Евстафьевич

Лаврушев Илья Алексеевич

Левин Н. Д.

Левин Яков Абрамович

Лещев Иван Васильевич

Лобанов Михаил Борисович

Лобковский Александр Иванович

Любченко Даниил Спиридонович

Максимов Алексей Егорович

Максимов Гурий Николаевич

Максимов Николай Николаевич

Маркелов Михаил Михайлович

Масалов Герман Павлович

Мацаков Дмитрий Трофимович

Медведев Сергей Семенович

Мельник Павел Мартьянович

Михайлов Павел Михайлович

Морозов Николай Алексеевич

Муляр Степан Васильевич

Мухар Дмитрий Денисович

Мясников Александр Федорович

Наконечный Николай Димидович

Насадюк Яков Яковлевич

Неделин Виктор Фомич

Ниличев Алексей Михайлович

Новиков Алексей Герасимович

Новиков Владимир Алексеевич

Носков Сергей Иванович

Носовский Моисей Лазаревич

Овсянников Леонид Арсентьевич

Ожогин Александр Яковлевич

Островский Виктор Кузьмич

Павлов Василий Александрович

Павлов Михаил Павлович

Пальмин Николай Николаевич

Парижев Василий Иванович

Пашкова Д. Д.

Перелыгин Григорий Ефимович

Петров Владимир Иванович

Петрушин Иван Алимович

Полетаев Александр Дмитриевич

Попов Ксенофонтий Афанасьевич

Пронин Василий Федорович

Решетов Константин Григорьевич

Рощин Николай Иванович

Рычин Алексей Александрович

Рязанцев Владимир Иванович

Рязанцев Илья Тихонович

Сагамонов Граим (Грант) Григорьевич

Сарычев Владимир Иванович

Сафронов Николай Иванович

Сахабутдинов Фардетдин Сахабутдинович

Севастьянов Алексей Тихонович

Семченко Александр Леонович

Серяков Борис Алексеевич

Сикорский Павел Венедиктович

Силкин Илларион Васильевич

Симоненко Павел Пантелеевич

Ситник Иван Иванович

Смородинов Иван Петрович

Солдатов Алексей Васильевич

Соловьев Александр Сергеевич

Солотенков Петр Иванович

Солянов Иван Сергеевич

Спиривак Петр Гаврилович

Старина Л. С.

Степанов Михаил Петрович

Судаков Н. М.

Сырчин Петр Тимофеевич

Сысоев Василий Тимофеевич

Ташлыков Василий Яковлевич

Ташлыков Николай Васильевич

Теплов Иван Андреевич

Титов Павел Петрович

Титов Федор Филиппович

Тихомиров Николай Алексеевич

Товарнов Николай Иванович

Толда Василий Григорьевич

Тотмин Николай Яковлевич

Травкин Леонид Васильевич

Трескин Глеб Александрович

Третьяков Владимир Дмитриевич

Труфанов Михаил Иванович

Турянский Виктор Николаевич

Тутуров Константин Константинович

Умнов Михаил Александрович

Ухмылин Александр Васильевич

Фальков Георгий Васильевич

Федотов Иван Михайлович

Филимошин Иван Георгиевич

Хасанов Хатып Шарыпович

Хворов Семен Никитич

Целуев Николай Федорович

Челоукин Виктор Васильевич

Чередков Николай Григорьевич

Чирков Андрей Васильевич

Чирков Евгений Михайлович

Чистяков Валентин Федорович

Чубаров Павел Федорович

Чупров Кузьма Алексеевич

Шабунин Владимир Павлович

Швалев Иван Петрович

Шварц Евсей Григорьевич

Шевлягин Анатолий Михайлович

Шишковец Виктор Николаевич

Шмелев Петр Павлович

Щукин Николай Романович

Юзефович Михаил Иосифович

Юрьев Федор Петрович

Яйченя Марк Семенович

Якимченко Иван Васильевич

Всероссийский информационно-поисковый центр "Отечество"